De la profession

par Nicolas Marcadé

Annoncer que l’on est critique de cinéma dans le contexte d’un échange social standard peut susciter des réactions variées. Il peut y avoir l’incompréhension, la curiosité, dans des cas plus rares une forme d’admiration. Des réactions variées donc, mais aussi variables dans le temps. Il y a une quinzaine d’années, quand le cinéma était encore un sujet de conversation, le critique pouvait être perçu en société comme un privilégié ayant accès avant les autres à des objets désirés. En soirée, l’annonce de votre profession débouchait alors rapidement sur une conversation ayant pour objet les films. Aujourd’hui, l’annonce de la profession débouche plus généralement sur une conversation ayant pour objet la crise de la presse, la dépression chronique du marché ou au mieux la préférence de votre interlocuteur pour les séries.

Un jour, alors que j’échangeais quelques balles sociales d’usage avec une dame -“Qu’est-ce que vous faites ?” / “Critique de cinéma”… -, celle-ci avait répliqué en smashant une expression apte à classer le dossier avec deux mots et un tiret : “métier-passion”.

Métier-passion… Dans les termes, on ne peut pas dire que ce soit inexact. Mais l’expression pèse tout de même son poids de sous-entendus. En effet, l’idée sous-jacente, c’est qu’un métier-passion n’est qu’une moitié de métier : il y a la moitié du travail, mais il manque la moitié de l’argent. Métier-passion implique qu’on a fait un choix : celui de vivre mal de quelque chose qu’on aime bien, quand la mode serait plutôt à l’inverse. Ce qui suscite chez ceux qui ont fait l’autre choix une représentation du critique de cinéma en enfant prolongé, continuant bien après l’heure à privilégier le récréatif et à vivre d’argent de poche.

Dans le milieu du cinéma, de la même manière, les clichés régulièrement associés à la critique (c’est un repère de cinéastes ratés / aucun enfant n’a jamais dit qu’il voudrait faire critique quand il serait grand) ont en commun le fait de la nier comme métier. Et c’est encore la même chose que l’on entend si l’on écoute ces autres vieilles rengaines que sont “la critique est aisée...” ou “Tout le monde a deux métiers : le sien et critique de cinéma”. Il semble donc admis, dans l’inconscient collectif, que, dans la mesure où tout le monde a un avis sur les films n’importe qui est apte à faire de la critique de cinéma. Comme si le fait que tout le monde soit capable de planter un clou garantissait que chacun soit en mesure de fabriquer des meubles.

Aujourd’hui, à plus forte raison, la confusion entre avoir un avis et penser s’est tellement banalisée que la critique peine plus que jamais à se faire reconnaître comme une pratique utile, et donc une affaire de professionnels. La pression économique tend à l’infléchir radicalement vers la communication, si bien que sa survie ne tient qu’à la capacité de résistance de ceux qui la font. Métier / passion : de plus en plus, les deux mots semblent devoir se dissocier, pour devenir les deux axes – vertical et horizontal - entres lesquels fluctuent les pratiques critiques de chacun, suivant un jeu de compensation qui tendrait à faire que plus on monte sur l’axe du métier (c’est-à-dire de ce qui paye), plus on redescend sur celui de la passion (c’est-à-dire de ce qui nourrit), et inversement. L’objectif est donc d’arriver à tenir un milieu, construire une ligne transversale, et garder le plus noués possibles les deux bouts du “métier-passion”.

Vers quoi tout cela conduit-il ? Une réponse possible est tombée, cinglante, au cours la table ronde qui trône au centre de ce numéro (et où les questions éthiques et techniques qui sont soulevées attestent par ailleurs que la critique est bel et bien un métier), quand Josué Morel, rédacteur en chef de Critikat, a dit : “J’ai l’impression qu’aujourd’hui, si on veut faire de la critique avec une certaine liberté, il faut pratiquement décorréler ce qu’on écrit d’une aspiration à gagner sa vie.” Ce constat, à la fois clair, lucide et glaçant mettait le doigt sur une question que l’on aurait plutôt tendance à éluder : est-ce que la critique peut encore être un métier ? Et, peut-être plus troublant encore : dans quelle mesure la critique exercée comme un métier reste encore pleinement de la critique ?

D’un côté la presse papier est dans un déclin économique qui, à force de durer, finit par paraître inexorable. De l’autre la presse en ligne, à force de ne pas trouver son modèle économique, finit par penser que peut-être elle n’en a tout simplement pas. Après de longues années de parcours sur le web, Josué Morel comme Samir Ardjoum, qui intervient également dans ce numéro, semblent l’un et l’autre en être arrivés à cette conclusion. Mais cet état de fait, tous deux semblent animés de la volonté de ne pas le subir, et plutôt d’inverser le mode de pensée : ne pas faire de la difficulté économique un obstacle qui empêche de progresser, mais au contraire une donnée de départ, qu’il est envisageable d’investir de manière heureuse et sur la base de laquelle il est possible de construire quelque chose de satisfaisant.

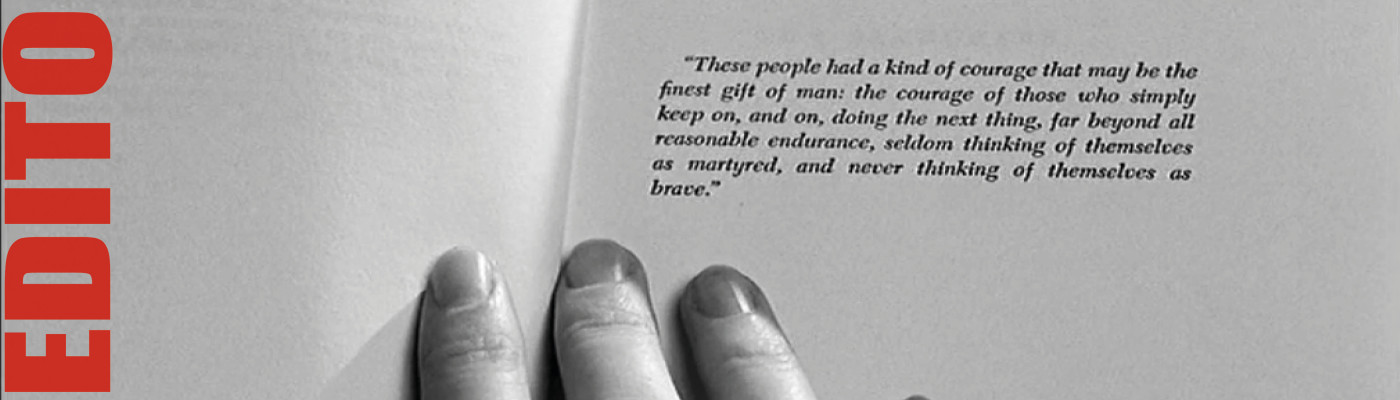

Pour autant, ni l’un ni l’autre ne sont prêts à en rabattre sur la nécessité d’une critique “professionnelle”, c’est-à-dire de pensée et non d’avis. Alors quoi ? Le devenir de la critique doit-il en passer par l’invention de l’insolite concept de professionnel bénévole ? À première vue l’idée est déroutante. Mais il est possible qu’elle puisse (ou doive) s’envisager, de la même manière que la Résistance pouvait s’envisager comme une armée de civils.

Nicolas Marcadé

.jpg)